Accueil

Les trois grandes périodes

Trois dynasties de porcelainiers à Bayeux

L'histoire de la porcelaine de Bayeux se présente en 3 étapes liées aux familles qui se sont succédées à la tête de la manufacture :

Langlois (1812-1849)

Gosse (1849-1878)

Morlent (1878-1951)

LA PÉRIODE LANGLOIS 1812-1849

Pierre Joachim Langlois et son épouse acquièrent dès le 9 juin 1812 les bâtiments de l’ancien couvent des Bénédictines de Bayeux, mis sous séquestre à la Révolution. Il s’agit de l’acte de fondation de la manufacture de porcelaine de Bayeux.

En 1812 c'est une modeste manufacture :

-avec 4 tours dont un mécanique (équivalent à 4 tours ordinaires) inventé par PJ Langlois

-1 seul four grand-feu

-3 fours à moufle pour les décors.

pour une production annuelle de 40.000 à 60.000 pièces

En 1815, second tour mécanique pour les 30 employés.

En 1844, 24 tours mécaniques 70 font travailler ouvriers pour une production annuelle de 100.000 à 130.000 pièces. La cuisson se déroule en 36 fournées annuelles dans 2 fours à 2 étages dont un de 3,60 m de diamètre. et dans 3 fourneaux à moufle.

Les pièces les plus anciennes, "de luxe" signées « Bayeux » présentent des motifs posés sur l’émail avec des contrastes d’or mats et brillants, parfois enrichis de fleurettes polychromes dans un style hérité du XVIIIe siècle.

On trouve d'abord, comme autrefois, à Valognes, sur des vases, coupes, services de style Directoire et Empire, des décors blanc et or (filets et guirlandes) eu polychrome

Ensuite, après 1820 (avec l'introduction du "grand feu") la production évolue et change poiur produire les porcelaines les plus célèbres de la période Langlois qui sont aux motifs bleu, rouge et or, inspirés des porcelaines extrême-orientales.

|

| Décor fleur de pommier rouge |

Madame veuve Langlois continuera mais ajoutera un décor "fleurs de pommiers" en rouge d'inspiration asiatique ou dans des décors de fleurs.

A noter que les pièces décorées ne correspondent qu' à 5% de la production et que beaucoup sont réalisées sur commande ce qui explique la variété des formes avec des couleurs spécifiques.

|

| Vinaigrier.(Veuve Langlois 1830-1849) Riche décor avec motifs bleu, rouge et or |

|

| Tulipière J Langlois bleu, rouge , or |

|

| vases décor bleu grand feu et polychrome feu de moufle. 1820 |

|

| vases bleu et vert grand feu et polychrome feu de moufle 1840 |

|

| vase décor bleu grand feu rouge/or feu de moufle 1844 |

|

| Encrier, blanc et décor or au feu de moufle |

|

| Décor bleu grand feu et rouge et or feu de moufle 1845 |

|

| vase bleu grand feu 1845 |

En effet la porcelaine "blanche", développée par la "Veuve Langlois, 1830-1847", solide et résistante au feu, très réputée, d'usage courant destinée :

-aux ménages : pots à eau, brocs, cuvette, vaisselle, ...

-chimie une centaine d'objets sont produits, capsules, creusets, barils pour l'acide, entonnoirs, pots, mortiers, tubes, ballons

-utilitaires : roues de lit, rea de poulie (1819), et en 1823, réalisation des premières plaques de rue en porcelaine, "caustographies" (dessin sur une plaque de porcelaine qui n'auront que peu de succès..)

A l'exposition nationale de 1844 sont présentés : 77 instruments de chimie, 19 articles de ménage et seulement 5 pièces décoratives.

|

| Pot à eau et sa cuvette. 1827 |

|

| Plaque de place à Bayeux 1827 |

|

| Capsule 1827 |

LA PÉRIODE GOSSE 1849-1878

|

| Publicité Gosse 1860 |

Peu d’années après, elle comptera 130 ouvriers et la production de 30 tours suffisait à peine aux commandes.

En effet, Gosse s'engage dans la modernisation.

-En 1857, il crée un nouveau "four à alandier" souterrain qui réduit la durée de cuisson au bois de 32 à 28 heures et qui sera à la houille (anglaise) en 1859. En 1863, il y aura 4 fours à alandier.

Le nouveau four à alandier a un diamètre de 4 m sur 3 m de hauteur en dôme.

Il est chauffé sur sa circonférence par 5 alandiers (foyers) et par en dessous par un alandier central souterrain.

Désormais la chaleur est bien uniforme

-Au même moment création de la ligne Paris-Cherbourg par la compagnie des Chemins de fer de l'Ouest, inaugurée le 4 Août 1858 qui permet l'arrivée du kaolin par voie ferrée

Ainsi la productivité s'améliore qui amène une baisse des prix de vente dès 1854 (baisse de 30 à 50% par rapport en 1848)

L’effectif de la manufacture se situe entre 100 et 130 ouvriers entre 1855 et 1876

La production évolue peu avec moins de "luxe" et davantage de porcelaine blanche (labo, chimie) et avec une nouveauté avec la porcelaine de ménage, en effet la porcelaine de Bayeux à une réputation de "grande solidité".

|

| Matériel de cuisine |

Dès 1855, les signatures apposées, « GOSSE/Bayeux », « G/Bayeux » et « Bayeux » permettent d’identifier le Bayeux période Gosse jusqu’en 1879. D’abord d’inspirations orientales, les motifs évoluent progressivement vers une simplification avec la standardisation d’un motif végétal inspiré par la fleur de pommier en rouge Celui-ci remporte un véritable succès et constitue le principal décor développé à partir de 1870, sous la direction de Paul Gosse. Toujours avec des motifs bleu, rouge et or, et surtout des dominantes bleues : branchettes bleues avec fleurs rehaussées or, fond bleu grand feu garni de fleurs rouge...), décor à la pomme (pomme, feuilles, fleurs), décors bleu et or, blanc et or, rouge et or.

En fait cette période correspond à des décors très variés : bleu et or, rouge et or, blanc et or, polychrome, " à la pomme", fleurs et feuilles, avec des scènes mythologiques, fleurs, oiseaux, papillons

-61% d'articles de ménage

|

| Inspiration orientales, début période Gosse |

|

| Tulipière : Motif végétal "fleur de pommier" en bleu "grand feu" 1870 |

|

| Service à thé, bleu grand feu, réhaussée d'or feu de moufle destiné à Nap.III et impératrice passage à Bayeux le 4 août 1858 |

%20%20polychrome,%20%20et%20%20bleu%20de%20grand%20feu.jpg) |

| décors variés: feu de moufle 1860 : or / polychrome / bleu |

LA PÉRIODE MORLENT 1878-1951

|

| Pub années 30 |

-Introduction de la force motrice (1886) avec installation d'une machine à vapeur

Le dynamisme de l'entreprise amène une grande diversité de production : toujours des pièces décorées à la main, mais surtout de la porcelaine d'usage courant, produits techniques pour laboratoires. Pour la vente, en plus de la boutique de Paris, il existe de nombreux catalogues illustrés par un service commercial avec des possibilités de déclinaison en différentes tailles et décors, réalisés avant émaillage et cuisson à 1410°.

L'entreprise compte désormais plus de 130 ouvriers, ce qui en fait une des entreprises les plus importantes de Bayeux, qui a créé une "Société de secours mutuels des ouvriers" mise en place en 1883.

La production de matériel de chimie offre un débouché commercial des plus prometteurs, qui se développe, et devient le fer de lance de l'entreprise, En chimie, des millions de pièces sont faites à Bayeux ce qui représente plus de 80 % de la production, néanmoins, l'on fabrique toujours beaucoup de produits de "ménage", et bien sûr de belles porcelaines traditionnelles.

|

| Matériel de chimie (1950) |

|

| Matériel de laboratoire |

|

| Catalogue Ménage de 1912 |

Pour la décoration des porcelaines, J Morlent abandonne à partir de 1885 les luxueux décors obtenus après émaillage avec cuisson au feu de moufle. Toutefois, il travaille avec des artistes en peinture sur porcelaine.

Les décors réalisés à la main et au pinceau

- "Saxe" en bleu de cobalt (1880), décor en bleu de cobalt (imité des porcelaines allemandes) souvent réhaussé de filets or.

|

| Chocolatière, décor Saxe bleu de grand feu |

|

| Cafetière et son réchaud 1890 décor Saxe |

- "Barbeau" (1885), décor en bleu et vert olive grand feu

Verseuses décor Barbeau 1937

Divers, décor "barbeau" vert et bleu de grand feu,

1920

- "pomme ou fleurs de pommier" qui se retrouvent sur les "pièces de ménage" proposés en plusieurs dimensions.

|

| Porcelaine de ménage, décor "pomme" 1880 |

Enfin, est élaboré le décor « marguerite », une création de J. Morlent (1885) spécifiquement bayeusaine, avec de sobres et harmonieux filets bleu.

|

| Décor à la "Marguerite" |

| |

|

Après 1910 mise en œuvre d'une nouvelle pâte à porcelaine vitrifiant à 1280° au lieu de 1410°, mise au point par le fils Morlent, ingénieur diplômé de l'école de Céramique de Sèvres. De fait, de nouvelles formes et couleurs apparaissent.

La première guerre mondiale brise cet élan de modernisme. Dans l'entre deux guerres, les articles de ménage prennent des couleurs (jaune, vert olive, bleu, acier...). Le "design" commence à apparaître. Vers 1930 se développe un décor marguerite simplifié à un seul filet bleu en bordure accompagné de quelques décors (dans un but d'économie)

|

| design |

En 1928 le gisement de Kaolin de s Pieux est épuisé, JP Morlent crée une nouvelle pâte à partir de kaolin de Cornouailles, de sable de la Nièvre, d'hallocyte d'Algérie.

Durant la Seconde Guerre mondiale, la production est totalement désorganisée, d'autant que la famille Morlent refuse de collaborer, Jean Pierre, le fils Morlent, est fait prisonnier en Allemagne pendant toute la guerre.

Lexique

FOURS

Four à alandier : Le nouveau four à alandier a un diamètre de 4 m sur 3 m de hauteur en dôme. Il est chauffé sur sa circonférence par 5 alandiers (foyers) et par en dessous par un alandier central souterrain. Désormais la chaleur est bien uniforme.Four à moufle : comporte une double enveloppe ainsi, la chaleur circule entre les deux parois externes, évitant le contact direct des flammes et des cendres avec les pièces à cuire ; chauffés au bois.

Four tunnel : fours conçus avec un tunnel à travers lequel beaucoup de pièces en céramique passent lentement pour être chauffées de manière uniforme. Il doit être alimenté en permanence.

COULEURS

Polychromie : appliquer des couleurs variées

-Tournage : façonner des pièces en porcelaine sur un tour de potier. Il permet de créer des pièces aux formes variées et précises, souvent utilisées dans la fabrication de vaisselle, d'objets décoratifs et d'art. Le Tour de potier est équipement constitué d'un plateau tournant sur lui-même et sur lequel est placée l'argile à façonner. Connu sous l'appellation de girelle, ce plateau fonctionne généralement sous l'action d'un moteur électrique et peut ainsi tourner à différentes vitesses.

-Émaillage ou vernissage : Un émail céramique est un liquide visqueux qui a la propriété de se vitrifier à haute température. Pour émailler la céramique (émaillage), plusieurs solutions sont envisageables : utiliser un pinceau, un pistolet pulvérisateur ou encore préparer un bain d'émail ou émailler à la louche. Ensuite, une fois bien apposé et séché, la pièce pourra être mise au four.

-"Grand feu": Deuxième cuisson pour transformer l'émail en film vitrifié par cuisson entre 1260 °C et 1 300 °C, mais certaines porcelaines, selon leur composition, ont besoin d'une température de cuisson supérieure (jusqu'à 1 400 °C) dans un four classique. Cette cuisson à haute température provoque une vitrification en profondeur.

TECHNIQUE

L'après guerre : la fin !

1945 : Reprise

|

| De Gaulle à Bayeux 6 juin 1946 |

La seconde guerre mondiale paralyse et désorganise la production de la manufacture qui ferma à deux reprises : de juin 1940 à juin 1941 puis d'avril 1944 à septembre 1945

La manufacture ouvre ses portes le 1° septembre 1945 sous forme d'une SARL " Manufacture porcelaine de Bayeux" avec un nouvel administrateur R Dagron qui accompagne la famille de Jean Pierre Morlent.

La manufacture reprend ses activités, les fours tournent car la demande est forte mais il faut moderniser car les fours centenaires sont en mauvais état avec des voutes qui menacent de s'effondrer.

Pour le choix du constructeur, il faut suivre les recommandations de la puissante SFP qui délivre les "bons matière" pour la fabrication (Société Professionnelle de Porcelaine") qui s'associe avec l'EICT (Etudes industrielles de Constructions thermiques" dirigée par Mr Sylvany. Les plans arrivent :

Le gaz ! mais l'usine à gaz de Bayeux est vétuste et ne peut guère produire plus. On installe une station gazogène sous un bâtiment à construire au delà des fours. Le gaz sortant devra être épuré dans une eau renouvelée, manque de chance l'eau de la ville manque de pression et connait de coupures ! une tentative de puits à 70 m de profondeur ne donne pas assez de débit, donc on va construire un château d'eau

|

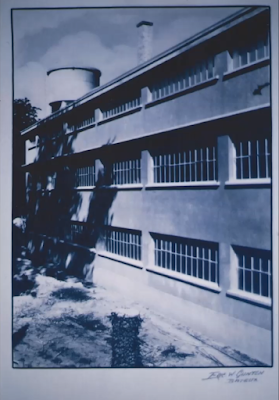

| Nouveau bâtiment au fond château d'eau |

|

| Four tunnel à dégourdir, première cuisson 800° Premier étage. 1950 |

- Nouveau bâtiment

- RDC : Four tunnel cuisson à 1400° entouré de voies de service

- Etage 1 :Four tunnel cuisson à 800° entouré de voies de service et de stockage de pièces ( au niveau des ateliers de coulage Bât A et B)

- Etage 3 avec ses demi voutes paraboliques de béton juxtaposées terminé par une verrière Stockage des pièces. Il sert pour

- Finitions

- fabrication des produits en pâte plastique.

- calibrage grand creux et plâtrerie

- extrémité ouest : filage de tubes

- Bâtiment A Etage 1 (cloisonnements détruits)

- Atelier de coulage creux et grand creux

- Bâtiment A : Grenier Etage 2

- Stockage moules de calibrage et plâtre à modeler

- Bâtiment B en RDC:

- monte charge pour monter les pâtes et autres charges lourdes

- marche à pâte avec 2 nouveaux filtres-presses

- marcheuses batteuses remplacées par une désaéreuse (USA) qui fait sortir des gros cylindres de pâte prête à l'emploi sans bulle d'air

- Bât B Etage 1 (cloisonnements détruits)

- Calibrage sur bosse (assiettes, plats, tasses, ramequins)

- Atelier de coulage petit creux ( petites pièces : capsules, creusets)

- Bât B Etage 2

- calibrage petite bosse et petit creux

- calibrage plâtrerie

- Extrémité Bat B

- Bât 1 :Epoussetage et émaillage surmonté du château d'eau

- Bât 2 : Gazogènes

- Bât 3 : Parc à charbon

- Ancienne bâtiments cour rue des Terres devant Bâtiment A : elles est couverte pour le stockage, tri et emballage des produits pour la sortie en vue d'expédition

- Bâtiment Route de Littry : Conciergerie, bureaux laboratoire en RDC. Les 2étages sont aménagés en 3 appartements de fonction.

- Paris : Nouveau magasin moderne , rue ND de Nazareth avec un catalogue luxueux..

Les Plans

|

| Le dernier Catalogue de 1950 |

- 1 Juillet 1949 : mise en chauffe des fours tunnels

Jamais les fours gazogènes ne fonctionneront de manière stable.

Les pertes de cuisson sont immenses, le constructeur n'est jamais parvenu à mettre au point ses fours, c'est lui le responsable.

Les tribunaux ont reconnu la carence du constructeur, mais trop tard.

Progressivement les problèmes techniques du fabricant de four alliés à d'énormes difficultés financières en raison des pertes amènent... - Dépôt de bilan le 30 juin 1951 de la manufacture.

- Fermeture définitive le 31 juillet 1951

- Juillet 1954 : La Société des Anciens Etablissements Parvillée Frères achète le fonds de commerce et le matériel qu'il transporte dans l'usine de Cramoisy (Oise) qui fabriquera des porcelaines de marque BX, mais qui ferma en 1959.

- Le matériel est envoyé dans une autre usine à Saint Genou (Indre)

- Et... Michel Morlent devint le directeur commercial et technique du département "Bayeux" jusqu'à sa retraite en 1977 qu'il passa à...Bayeux !

Source principale :

La porcelaine de Bayeux 1812-1951 De la fabrication à la collection. Musée du Baron-Gérard

Accueil

MONASTERE DES BENEDICTINES DE BAYEUX devenu MANUFACTURE DE PORCELAINE D'HIER à AUJOURDHUI -Voir d'abord la chronologie dynamique ci-...

-

CREATION DU MONASTERE En 1648 , deux moniales, Madeleine et Marguerite d'Escoville, filles de Robert d'Escoville, reçoivent la ...

-

MONASTERE DES BENEDICTINES DE BAYEUX devenu MANUFACTURE DE PORCELAINE D'HIER à AUJOURDHUI -Voir d'abord la chronologie dynamique ci-...

-

A notre connaissance, il n'existe pas d'archives affichant un plan détaillé de ce monastère du XVII°, ni de documents précisant l...